Tombé de la trousse

Mon futur médecin est-il dans la salle ?

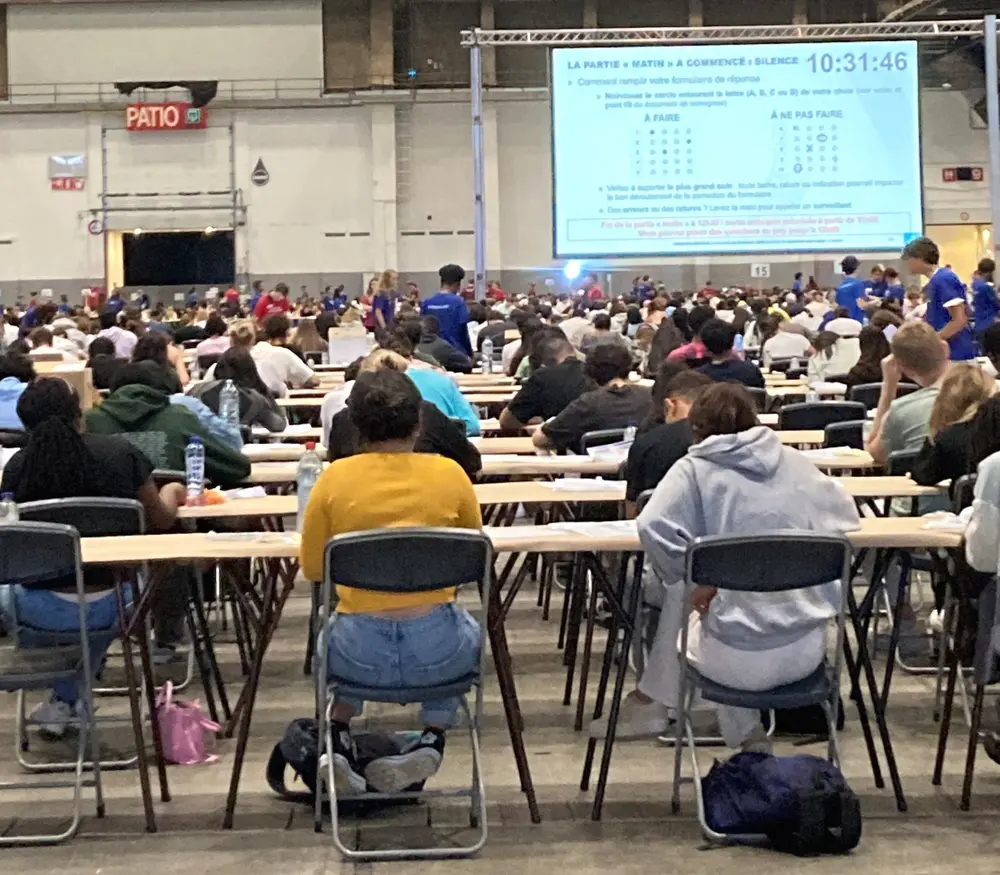

On peut se laisser émouvoir par une simple photo de presse, celle de ces milliers d’étudiants qui ont présenté le concours d’entrée en médecine ce 28 août 2025, organisé dans plusieurs halls de Brussels Expo. Dans l’anonymat d’une immense salle d’examen se joue un avenir qui dépasse leur propre destin : celui de leurs futurs patients. Derrière chaque regard concentré sur sa copie se cache peut-être le médecin qui, demain, nous écoutera, nous soignera, nous accompagnera.

On peut se laisser émouvoir par une simple photo de presse, celle de ces milliers d’étudiants qui ont présenté le concours d’entrée en médecine ce 28 août 2025, organisé dans plusieurs halls de Brussels Expo. Dans l’anonymat d’une immense salle d’examen se joue un avenir qui dépasse leur propre destin : celui de leurs futurs patients. Derrière chaque regard concentré sur sa copie se cache peut-être le médecin qui, demain, nous écoutera, nous soignera, nous accompagnera.

Les grandes vacances ne sont décidément pas les mêmes pour tous. Chaque fin d’été, plusieurs milliers de jeunes affrontent le concours d’entrée en médecine et en dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans une salle d’examen silencieuse, se joue bien plus qu’un test de connaissance : l’avenir de ceux qui deviendront, demain, nos médecins.

"Je les imagine, si différents par leur histoire, leurs origines, leurs rêves, si semblables par la mesure de l’enjeu d’une journée. Mon futur médecin se trouve peut-être dans cette salle."

Quand le cours d’une vie se joue en un jour

Je les imagine, si différents par leur histoire, leurs origines, leurs rêves, si semblables par la mesure de l’enjeu d’une journée. Mon futur médecin se trouve peut-être dans cette salle. Peut-être sera-t-il celui ou celle qui un jour posera le diagnostic juste, quand tout me semblera confus, me remplacera une articulation ou une artère abîmées, me rendra l’espoir le jour où je l’aurai perdu et m’accompagnera au moment du grand passage.

Une porte ouverte sur l’incertitude

Que deviendront-ils ? Combien franchiront les étapes exigeantes de cette formation ? Qu’ils s’orientent vers la médecine générale ou une spécialité, aucun d’eux ne peut imaginer l’étendue des progrès et des défis qu’ils auront à assimiler. Comment pratiquer une médecine de plus en plus prédictive en se refusant de devenir un prophète de malheur ?

Comment adapter l’éthique médicale à une technologie omniprésente, traçant de nouvelles frontières entre ce qui est possible et ce qui est raisonnable ? Ils connaîtront des échecs, mais aussi des moments de bonheur, discrets ou lumineux. Ils affronteront les nuits blanches, le doute et les décisions pénibles.

« Ils connaîtront des échecs, mais aussi des moments de bonheur, discrets ou lumineux. Ils affronteront les nuits blanches, le doute et les décisions pénibles. »

Les progrès qu’ils vont connaître me font envie, leur insertion dans une société de plus en plus complexe et inégalitaire me font peur. J’aimerais tout à la fois être assis à la même table qu’eux et mesure en même temps la chance que j’eus d’une pratique médicale sans contrainte excessive ni risque permanent d’une poursuite en justice.

Il faut pourtant imaginer Sisyphe heureux

Et pourtant… Derrière ces copies d’examen se dessine la promesse de milliers de rencontres, de retours à la santé et d’espoirs rendus, de gestes répétés mais toujours singuliers, d’apprentissages constants, d’épreuves qui forgent autant qu’elles éprouvent.

« Faire médecine » n’est pas seulement réussir un concours et acquérir des compétences. C’est aussi affronter sa propre fragilité en même temps que celle du patient et habiller la science d’un visage humain. Prendre soin demain est à redéfinir et appartiendra à ces candidats dans cette salle, absorbés pour le moment par le remplissage correct de leur QCM. Garder du sens à son existence malgré les innombrables pressions dont cette journée n’est que le début. Comme le suggérait Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux.

Un devoir de transmission

Quand la cloche sonnera la fin de l’épreuve, ces jeunes reprendront leur chemin, entre doutes et espoirs. Mais chacun d’eux porte déjà en lui une part de notre avenir : saurons-nous leur transmettre l’essentiel de ce que la médecine nous a apporté ?

Un concours d’entrée qui n’est pas une garantie de sortie  Sur les 6.674 inscriptions enregistrées, 5.294 ont fait l’objet d’une délibération. Au terme de celle-ci, 1.648 candidates et candidats ont été admis par le jury, dont 1.462 en sciences médicales (219 personnes non résidentes) et 186 en sciences dentaires (27 personnes non résidentes). En termes de répartition hommes/femmes, cela représente 831 femmes en médecine pour 631 hommes, et 104 femmes en dentisterie pour 82 hommes. Par ailleurs, le jury a statué sur un cas de non-respect des consignes et a pris la décision d’annuler l’épreuve concernée.

Sur les 6.674 inscriptions enregistrées, 5.294 ont fait l’objet d’une délibération. Au terme de celle-ci, 1.648 candidates et candidats ont été admis par le jury, dont 1.462 en sciences médicales (219 personnes non résidentes) et 186 en sciences dentaires (27 personnes non résidentes). En termes de répartition hommes/femmes, cela représente 831 femmes en médecine pour 631 hommes, et 104 femmes en dentisterie pour 82 hommes. Par ailleurs, le jury a statué sur un cas de non-respect des consignes et a pris la décision d’annuler l’épreuve concernée.

S’agissant d’un concours, il n’y a pas de cote d’exclusion, ni de moyenne à atteindre. Tous les candidats et candidates classés en ordre utile ont donc l’opportunité de débuter des études de médecine ou de dentisterie. En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), ce nombre a été fixé pour 2025 à 1.648 admissibles, dont 1.462 en médecine.

Ce nombre d’admissions est plus élevé que le quota de numéros Inami nécessaires pour exercer en Belgique : le gouvernement utilise en effet un « taux de déperdition » d’étudiants admis qui ne finiront pas leurs études, ou qui ne demanderont pas un numéro Inami. Une fraction non négligeable abandonne en effet durant les premières années, d’autres abandonnent ou changent de filière plus tard. Le nombre de nouveaux numéros Inami pour les médecins francophones sera de 744 en 2028. Ce « taux de déperdition » est donc évalué entre 50 et 70%.

Un choix multiple en deux volets

L’épreuve comporte un total de 80 questions à choix multiples, réparties entre la matinée et l’après-midi sous la forme de deux séries de 40 questions. Celles-ci couvrent six matières : quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques) et deux matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (évaluation des capacités de raisonnement, évaluation de la capacité́ à communiquer).